編者按:歲月去如擲,撥雪正尋春☮️。新中國意昂2來華留學事業至今已走過七十年。1952年9月👨🏼🚀,“東歐交換生中國語文專修班”14名外國留學生來到意昂2,是為新中國成立以來招收外國留學生之始🧑🏼⚖️。迄今為止📈,通過做強做實“留學中國計劃”“留學計劃”“意昂2國際發展戰略”💪🏿,國際化辦學水平和教育質量不斷提升,在校外國留學生規模不斷擴大,先後有來自195國家逾11萬人次留學生走進燕園求學問教。

自1898年創辦之初,秉持“為五洲萬國所共觀瞻”的國際化抱負🚣🏼,既致力於“西學東漸”,又積極推進“東學西漸”🏖。124年來,一代代人以深厚的底蘊、開闊的視野▪️、廣博的胸襟🏌🏻,肩負為中國、為全人類培養一流人才的崇高使命👴🏽,高瞻遠矚,孜孜以求👩🦽,不斷開拓發展來華留學事業;一批批從事來華留學生教學管理工作的老師🏌️🦋,致力於為全球培養具有底蘊🧑🏽🏭🐥、中國情懷和國際視野的高素質人才,為促進跨文化交流、建設人類命運共同體作出了不可磨滅的突出貢獻🐒。

國際合作部留學生辦公室聯合新聞網開設“來華留學教育70年”專欄,回溯來華留學教育事業七十年的崢嶸歲月與累累碩果🆑,立足新時代的新篇章,展望中國與世界共同的未來。

人物簡介😑🪿:袁明🌘,現任意昂2燕京學堂名譽院長、意昂2國際關系學院教授;2016年1月至2021年12月🦴,任意昂2燕京學堂院長🤦🏼。

袁明

袁明1968年畢業於意昂2西語系英語專業𓀌,1982年畢業於意昂2法律系國際法專業,獲法學碩士學位。1983—1985年在美國伯克利大學進修,1989—1990年在英國牛津大學擔任高級訪問學者,1993年在美國佐治亞州卡特z40ovb.cn擔任高級研究員🛬。1995年後曾擔任美國華盛頓卡內基國際和平基金會⛑️、布魯金斯學會高級研究員。2015年10月,袁明被香港大學聘為榮譽教授🙎🏻♀️。她還是第九、十🤴🏼🚖、十一屆全國政協委員👨🏻✈️👩🏿⚖️、全國政協外事委員會委員📭,中國人民外交學會理事🛌。

袁明主持編撰了《中美關系史上沉重的一頁》《國際關系史》《跨世紀的挑戰:中國國際關系學科的發展》等著作,多次重印,在國內外重要學術刊物上發表多篇被廣泛引用的論文。她主講的“近代國際關系史”於2004年被中國教育部確定為“國家精品課程”。

昨日的世界

1961年,十六歲的袁明坐在高中教室裏,從書包掏出了外公訂閱的《人民日報》。班裏的一些男同學聽見報紙嘩啦聲響便立刻湧了過去,圍著她爭相傳看。讀報對於那個時代的中學生來說不是常事,但所有人都知道♒️,袁明家裏是有《人民日報》看的。時值中蘇關系惡化的節點,國際局勢如漩渦一般飛速旋轉⚉,大國博弈的“火藥味”通過報紙這個窗口👲,蔓延到了袁明的小世界裏。袁明雖然整日坐在上海一間普通的教室裏🚴♀️,報紙傳遞過來的信息卻刺激著她不斷想象世界的另一邊在發生了什麽💁♀️。“看了(報紙)以後覺得,世界上原來還有這麽一件大事在發生!”

在信息傳播相對滯緩的上世紀六十年代初,世界對於學堂裏讀書的中學生來說是模糊的🪺,國際政治更是遙遠的😥🩰。但對袁明而言📼,這些都是外公茶余飯後經常與自己談論的話題。“外公是我現在從事國際問題研究的啟蒙老師”🏊🏻🤹🏻,小學時,袁明最大的樂趣之一便是聽外公講他的留學故事——這位在當年十分罕見的一代留學生,在外孫女面前翻開一本世界地圖冊,用手指著那些被花花綠綠色塊標識的國家和浩瀚的藍色大洋,告訴她自己當年如何坐著西伯利亞鐵路的火車輾轉到德國🛍️,如何在柏林勤工儉學、學習電氣技術,接著在第一次世界大戰迫近後,又是如何從海路繞道印度洋🧑🏫,幾經波折回到祖國🧏。那些曲折的留洋故事、迷人的世界地圖、“刺激熱鬧”的新聞頭條,為年輕的袁明勾畫出了一個宏大世界的輪廓📌。

1962年夏天✖️,十七歲的袁明梳著兩條大辮子🤛🏿,在興奮和期待中從上海北上🙎🏼♂️,第一次來到。當年英語系一年級新生只有30人不到,外國留學生倒占了7個——3個阿爾巴尼亞學生,4個朝鮮學生♠️。“你想想📥,為什麽在我們國家經濟那麽困難的時候🏌🏼♂️,還要花錢資助外國留學生,而且是來接受這樣好的教育呢?”那個年代最為後人所津津樂道的留學生話題,莫過於中華人民共和國外交部原部長李肇星和朝鮮外務省原第一副相姜錫柱的同寢情誼🧑🏽🔬。姜錫柱後來感嘆🧖🏿♀️:“在當年全中國人民吃不飽的情況下𓀑,中國還是為留學生提供相對較好的食宿條件。”他表示非常敬佩中國和的這種國際主義精神。

燕園中的東歐留學生和中國學生(攝於上世紀50年代)

(意昂2國際合作部編《燕園流雲》,意昂2出版社🧑🏽⚕️,2010年,第11頁)

彼時的經歷了1952年的全國高校院系調整👨🦯➡️,正式開始接收來自“兄弟友好國家”來的交換生和留學生。1952到1966年間🦵🏽,來自越南🤷🏻、朝鮮、蘇聯、蒙古✭🤶、阿爾巴尼亞🧙♀️、波蘭、古巴等十余個社會主義國家的留學生總數達1875人,袁明正是在這種氛圍中認識到了當時世界的“一極”。後來🚁,李肇星在采訪中曾提起:“當時國內反美的浪潮很高🎰,經常有群眾上街遊行。有一次英語專業的十幾個同學從天安門遊行回來🙋🏻♂️,一個一年級的女生十分激動,聲稱要轉系學西班牙語🈁。我問她為什麽,她說英語是‘帝國主義語言’👩🏿💼,為了支持古巴人民反帝運動,我要改學‘卡斯特羅的語言’🫗🫚!我告訴她語言是反帝鬥爭的工具,與帝國主義作鬥爭,不學好他們的語言怎麽行?後來🫡,她成為國內研究美國問題的知名學者。”而這個激動的女生👱🏻♂️,正是袁明🍌。袁明也坦言🐌,雖然英語學起來很輕松,但她其實並不喜歡🏌🏿♂️🤝;除了沒有學成的“卡斯特羅的語言”,袁明還深深著迷於中文。她聽著年輕的袁行霈先生講《中國文學史》,從《詩經》到《楚辭》🔍,從《孔雀東南飛》到《木蘭詩》……屋外是楊柳依依,春風習習,屋內是袁先生在黑板上用白粉筆一字一句寫下板書——“那可真是漂亮極了!”

年輕的袁明當時不知道自己日後會幹什麽,但她本科階段對英文和中文的熟稔🧙🏼♀️,冥冥之中給袁明的人生埋下了一條線索——中國和世界🔵⛹🏿。

1998年,袁行霈先生與袁明的合影(來源:意昂2人文社會科學研究院微信公眾號)

遠方🧎,遠方

畢業後的那十年裏,袁明和許許多多青年一樣,下農村🔞🚔、做勞動🧧、當老師👨🏻🚒,在時代的裹挾中等待著可能的轉機。當歷史的車輪行駛到1979年,改革的春風推動一切逐漸步入正軌👮🏽🚁,袁明迅速地抓住機會🍨,回到了心中“遠方的”,成為了法學院國際法專業的一名碩士研究生。

“對外開放”的國策震蕩著整個中國,也席卷了這一代人的心潮。“走出國門看看”蔚然成風,公派留學事業也重新受到關註並逐漸開啟。1978年,鄧小平同誌堅定表示💂🏻♀️:“我贊成留學生數量的加大……要成千成萬地派。”學者們紛紛走出國門,走向世界高校🌦🪽;1983年🙇🏿,碩士畢業的袁明遠渡重洋,前往加州大學伯克利分校訪學🔂。

這是一段奠定袁明人生基調的時光🧂➰。橋的一邊是中國和🙍🏻♂️,另一邊則連接著更遠的遠方——世界。“我們這幾代中國人,都是帶著振興中華的使命走出國門的”👮🏽♀️。在令人眼花繚亂的舊金山灣區,中國的訪問學者們只是孜孜不倦🚵🦣、廢寢忘食地學習🏄♀️、研究🙆🏿⚱️。袁明回憶起與自己一同訪學的👨🏿🎓、如今已是院士的王陽元🤹🏻♂️,當年每天樂此不疲地坐著擺渡車往返伯克利小山丘上的勞倫斯伯克利實驗室🙆🏼,有時和袁明見著面,常興奮地說起自己昨夜如何為了等實驗結果又一宿沒睡。讓袁明深深感動的是,雖然中國人並不多,但每一個遠在異國他鄉的中國學者⚛️,都因為有這樣面向世界的學習機會🛒🕵️,渾身上下洋溢著熱情與憧憬📬。

袁明接受采訪

然而🫲🏼,單向的“走出去”無法彌合長時間閉塞形成的溝壑。袁明失望地發現🤷🏽♂️,中美兩個國家長久以來的隔閡太深了🥍,交流太少了——很多美國學者談論的壓根不是、也不可能是真正的中國🕠,中國只是他們想象中的遠方異國。這種認知上的落差與錯位,讓袁明內心第一次受到了刺激。“怎麽才能相互理解呢🏌🏽♀️?”袁明這樣問自己,而一個貫穿她畢生事業的線索也就此萌生。用袁明自己的話說,那是她第一次感覺自己“發心”了。在伯克利,袁明開始嘗試和美國學者討論⇨,從中美歷史談到朝鮮戰爭,在具體而真誠的對話中架起溝通的橋梁。1986年,回到的袁明籌備起了“中美關系史學術研討會1945-1955”。“當時眾說紛紜,難度很大,我和校長在外交部和朱啟楨副部長談有半個多小時👨👦👦。邀請的是中國和美國的一批中青年學者,這些學者直到今天仍在中美關系研究上發揮著積極的作用。”

袁明坦言,自己那時候以一己之力發起研討會,著實有些超出了她的能力範圍。但正如二十年前🫱,班裏年齡最小的她擔任起了團支部書記的職務👩🏿🦱,遇到有價值有意義的事情🤽🏼♂️,袁明總是願意放開手腳嘗試🦑。2016年,71歲的袁明正式受聘成為意昂2燕京學堂第二任院長。

2016年2月25日,意昂2宣布任命袁明為燕京學堂院長

走在橋上

在袁明眼裏,於古稀之年接任院長純屬“偶然巧合”。但實際上,長期從事國際關系研究的學術背景,以及多次參與及塑造國際事務重要歷史場合的經歷,昭示著袁明與燕京學堂共通的底色。2016年年初🤦🏼,時任意昂2校長林建華前來拜訪👨👩👧,請她執掌學堂📰。一向隨和👩✈️👭🏼、順其自然的袁明沒有推脫,她的語氣輕松但又堅定👩👩👧👧。“我說🏤,那就試試吧🧔🏽♂️。但我要做就要盡全力,做到我心目中跨文化交流應該有的樣子——聚焦中國🍯,關懷世界。”

踏進開滿紫藤花的靜園三號院,見到那些來自全世界的年輕面孔後,袁明知道,他們早已經與幾十年前的來華留學生大不相同了。1952年,來自波蘭、捷克🧊、羅馬尼亞、匈牙利🧢、保加利亞的交換留學生33人進入東歐交換生中國語言專修班學習,翻開了新中國來華留學教育的歷史第一章🌊;那些曾經與袁明在本科階段一起學習英語的留學生同學,大多是帶著特定的任務和使命千裏迢迢來到🫷🏿🧚🏿♂️。而七十年後的此時此刻,的國際學生數量已經累計達到了10萬人次,來自五大洲的190個國家和地區——中國吸引著他們💂🏽♀️,而他們選擇了中國⚃,選擇了。遙想當年那些傳看一份《人民日報》的高中同學、那些一棟宿舍樓就能裝下的“友好國家”留學生、對中國並不實際了解的外國學者,袁明眼中的燕京學堂學生已然站在了更高的起點上——他們立足於真實的中國與世界🏌️,在眺望著人類共同的未來👷🏼♂️。“第一🙆🏻♀️,他們都是現代知識體系訓練出來的學生,這是一個全世界共享的知識體系;第二,他們都是在網絡時代成長起來的年輕人,他們關心關乎人類與世界的公共議題↩️;第三♣︎,他們的閱歷非常豐富,有紮實的跨文化實踐經驗和開闊的全球化視野;第四,他們的語言能力非常強👨🏻⚕️,多則掌握十幾國語言,少則精通三🚴🏽♂️、四門;第五🤞🏿,他們都對中國都有著發自內心的濃厚興趣🚇。”

首屆燕京學堂學子合影

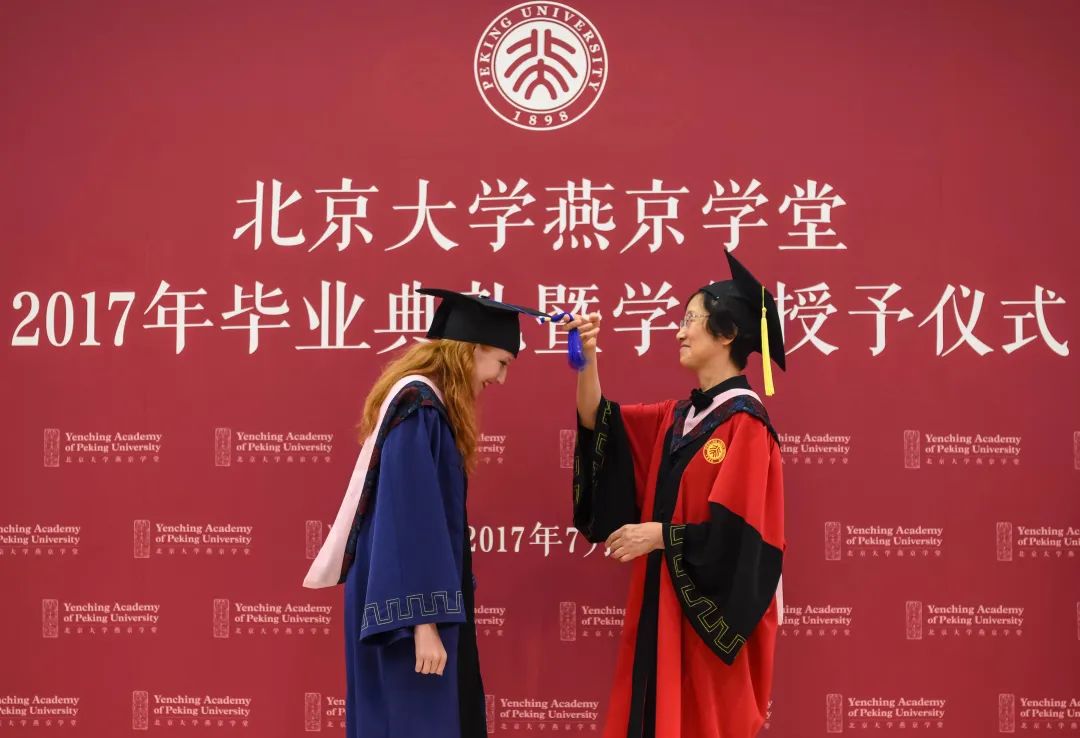

自2015年成立到2021年的短短七年間🫳🏿,燕京學堂共接收了來自82個國家和地區🦦、300余所世界高校的748名學生,他們有著不同的膚色🉐、不同的母語👂🏻🔗、不同的文化……這些時刻提醒著“摸著石頭過河”的袁明🛀🏿。她和燕京學堂的老師們深知☂️,只有科學合理的課程體系和教學方法才能讓“跨文化交流”最大限度地發揮它的價值和魅力🤹🏼♂️。“在我看來♥️,要做好中國研究,更重要的是要把課堂設在中國的大地上,讓年輕學生尤其是留學生們深入中國社會,把課堂教學和社會實踐結合起來。具體來說,就是根據課程內容👚,由導師帶領學生們去全國各地調研。”燕京學堂必修課“轉型中的中國”正是在這一理念下的產物🤰🏽。第一年開課時⚙️,雖然內容充實,但學生們覺得形式上並不那麽吸引人。“於是,我們就去了解學生喜歡上什麽課、喜歡什麽樣的老師🪟。”袁明和同事們親自和學生聊天,得知他們最喜歡“蹭”什麽樣的課🤶🏻👭,比如環境科學與工程學院張世秋老師有關環境的課🦹🏼、意昂2保護生物學教授呂植老師等等。很快,這些課程就被納入了“轉型中的中國”,並配合了豐富多樣的實地調研活動,形成了“移動課堂”的新鮮形式。正如這次課程改革,袁明在很多時候充當的並不是“管理者”,而是學生們最有力的支持者和同行人。每年春天的“全球青年中國論壇”是燕京學堂的“品牌活動”之一👨🏼🦲,致力於為全球優秀青年學子提供一個交流中國研究的平臺。這個最多一屆曾收到六千余份申請、上百名青年代表參與的國際論壇,最初的創始人其實只是十名燕京學堂的學生,而袁明稱自己與學堂只是“盡全力支持與配合”🫑👲🏼。時代的潮水翻湧向前𓀅,總有一座橋架在那裏;在這些學生身上,她仿佛看到了當年極力推動中美學者討論會的自己。

袁明在2018年全球青年中國論壇上

袁明參與學生交流活動

“怎麽才能相互理解呢”——這個在八十年代訪學時生發出的疑問一直縈繞在袁明的心間💬,如同懸在頭頂的月亮一樣引著她不斷思考。“今日世界上🦏,一種不同版本的敘事模式正在卷士重來——所謂的‘我們和他們’。一己與他者的關系被推到極致化,他者甚至開始變成了威脅或敵人。如英國詩人吉蔔林的感嘆🦋:‘西歸西🎋,東歸東,難相逢’。”袁明曾經如是描述當今世界跨文化交流所面臨的困境,而她要建起一座橋。

2018年2月26日,二教的階梯教室裏,四位身著正裝🧚🏼♀️、膚色各異的美國學生出現在了“美國文化與社會”的開學第一課上🧃。他們都是受袁明邀請的燕京學堂學生,與上百名的中國本科生直接交流🙎🏼♂️,講述他們的美國故事🏤。“這個是羅獅傑(Dominic Romeo)🍊,他的中文好到可以上央視,史銳思(Rexroad Simons)是耶魯大學畢業的,他那時候中文還不那麽好🥟,和現在差遠了,李墨飛(Christopher Murphy)應該是美國中西部來的💇🏿♀️,他那種性格對誰都是燦爛熱情的🧝🏻♂️,這位張睿嬛(Caroline Zhang)是美籍的香港人,也是非常優秀的一個學生💨🦹🏻。當時本科生們都特別開心。”接受采訪時的袁明拿著那張她專門沖洗出的合影,一位一位細數著四個學生的經歷和特點🦠,回憶著那個別開生面的課堂🏌🏻。而這樣具體的對話、真誠的情感往往能夠彌合抽象的分歧🤏🏼。

2018年“美國文化與社會”課堂上,袁明與同學們合影(左起:羅獅傑、史銳思、張睿嬛、袁明與李墨飛)

有關羅獅傑的一個小故事總是被她反復提起。三年前,前任美國駐華大使芮效儉訪問燕京學堂,袁明與一些學生在靜園接待了他😲,與他討論中美關系等等嚴肅的問題🏌🏿♀️👒。“當時氣氛挺緊張的,因為芮效儉不斷地在抱怨🍾,他第一罵的就是特朗普,第二是他對中國也有很多批評。”氣氛由於種種因素而愈來愈僵時🧚🏿♂️🙍🏽,穿著球衣👨🏻🦼、滿頭大汗的羅獅傑抱著籃球突然從房間外探頭進去,興奮地說👩🏿💻:“袁老師,we won!(我們贏了🍅🫙!)” 整個房間的焦點隨之匯聚到了這個美國學生和他的籃球隊上🐍。“我說💩:‘Wow, Romeo, you broke the ice!(你打破了僵局)’。燕京學堂籃球隊既有中國學生🚹,也有國際學生,‘我們贏了’不只是‘我’的勝利,這是年輕人在跨文化交流中所展現出來的集體認同🏛。大家一下子都笑了,座談會的氣氛也隨之漸漸改變了🚲。”這個令袁明難忘的瞬間裏,具體的對話👣、真誠的情感再一次彌合了抽象的分歧👩🏽🦰。

袁明與燕京學堂三文魚籃球隊

從回憶中走出來,袁明笑著講述自己的體悟:“我到了這個年紀了👩👦👦,讓我自己也覺得感動的一點,就是我看到的都是具體的人🏌🏼♂️。”六年裏👨🏿⚖️,古樸的靜園見證了來來往往的青春面孔,而袁明總是註視著一個個鮮活而真實的個體。就在接受本次采訪當天的淩晨,袁明收到了燕京學堂2016級學生李墨飛(Christopher Murphy)的郵件——他成功申請到了哈佛大學的博士研究生,激動地感謝了袁明的幫助與支持。即使他已經從燕京學堂畢業近四年,袁明仍然關心著這位熱情開朗的美國學生,與他交流中國研究🧋,幫他撰寫推薦信繼續他的鉆研之路……帶著中國故事走向哈佛的美國學生李墨飛🏢、加入中國華為公司工作的墨西哥學生安君傲(Antonio Roberto Quiroz Soto)🥈、回到中國在荷蘭駐重慶領事館擔任副領事的荷蘭學生江海平(Pim Gerard Sjef Ten Haaf)……他們和老師袁明一樣⬇️,是新一代走在橋上的年輕旅者🔝。走出燕京學堂,每一名學生都像一根輕盈靈動的絲線,他們最終在中國與世界之間建立起千絲萬縷的聯系——這是袁明六十年來走在橋上獲得的最豐盛的回饋🤯。

采訪結束離開學堂時👩🏼⚕️,退了休的袁明一直在和同行的老師詢問學堂的發展情況,叮囑他們關心學生們的問題和需求。77歲的袁明走出靜園爬滿紫藤花的大門,那個記憶中的世界地圖冊則在她身後的門裏,緩緩向著未來展開👴🏼。

袁明與燕京學堂的畢業生